毕业于广州美术学院雕塑系 并获文学硕士学位现任教于华南理工大学广州学院珠宝分院

玉在中国文化中有着独特的文化意义,它具有着一个相对独立的审美体系。在过往很长的时间里,玉雕普遍作为一种以阐发彰显材料特点为主旨的手工艺品存在。[i]这些宝贵的文化遗产也确实透露着前辈的玉雕创作践行者的智慧,但其中的绝大多数作品的创作更多地围绕材质自然属性方面审美展开。对玉石材质的美感和制作技术的追求先行于艺术家的艺术主张或思想观念,并以材料的表面属性来决定作品类别和内容的选取。因材施艺可以说是建立在对材料物质属性的利用的基础上,材料的属性与作品所传达的观念之间,少有明确的关联性。也就是说,如若暂且搁置材料表面质感给人带来差别性,对于一个主题的表达,用什么材料都可以,就如一个功能未被细分的杯子,装酒装茶装水皆无差异。

玉石雕刻的材质和工艺具有着独立的审美价值是毋庸置疑的,但玉石作为形象物质化的载体,在当代的艺术创作中具有什么意义,又是如何成为观念传递的媒介呢? 而它又是一种什么形态存在于当代的艺术作品呢?

我们回溯到早期的玉器,由于生产力相对底下,对玉器的拥有,从某种层面来说,也是占用劳动力的权力表征。先民为祈求神佑,祭祀祖先及天地四方,趋吉避凶等。《周礼•春官•大宗伯》曰:“以玉作六器,以礼天地四方:以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方”。巫师和祭司以玉事神通神,玉充当人神沟通的媒介和工具。两汉存在追求长生不老事死如生的社会思潮,故以玉衣、玉握、玉琀、九窍塞等器物施覆敛葬以求不朽甚至重生。玉被作为一种具有可使尸身不腐的超越自然的属性的材质使用。这些的玉器存在的主要形态,并不是放置于观赏的架上供观者把玩欣赏的静观“被看物”。它们的创造者把他们置放的场所不是一个特定的提示被看的展览场所,而是放置于一定的情境中,与特定的祈祷、仪式所在地有机融合,共同成为人们具体的社会物质生活和精神生活不可或缺的一部分。不管是“礼天地四方”,还是使“死人为之不朽”,玉石材料、器形与宗教仪式共同建构成一个整体。制作玉器的目的性和功能性虽然未必为了艺术的形态而存在。但作为媒介的玉石材料,在材料的选择上是不可替代的,与当时的某种社会观念以及发生的一系列人的行为也是密不可分的。也就是说,这一种不可替代性以及与人和情景之间的关系,就是玉所散发出来最具独特性的方面。

从宗教到政治、生产方式到生活方式,时代语境不断变迁,人们对材料的审美和精神诉求也随之变化。玉在当下的存在形态中,已不再具有礼天地祭鬼神的效力,也不再具有彰显权力的象征性。神秘色彩已然无存,存在的形态更多地成为了单纯的装饰物件或寄托美好寓意的手工艺品。玉石的“材美”基本上都体现在材质视觉表面的物质属性,“工有巧”的“巧”居多依旧停滞在这些属性的利用的层面上。虽有部分艺术家在玉石创作中也会强调精神性,但玉石在作品中所承担的角色仅仅相当于一张白纸。作品所要传达的思想和观念,几乎完全依赖于画面上的图像,与玉石材质所能够承载或传递的人文信息,其关联性是很有限的。

作为视觉形象的物质载体,就材料本身的物质属性而言,用它来做什么都是可以的。但玉石在漫长的历史中承担着特殊的角色而具有着丰富的内涵。我们在对其感知过程中,玉石背后自热而然地附带着大量的人文价值和人文信息,在特定语境中引发我们对其符号、图像隐喻的联想。在当代的玉雕创作中,以玉石来表现的某一件事物, 在一定的解释活动中,图像符号与事物逐渐形成可以被读者所理解的一种关系。材料也因附着了相关联的符号而产生了新的意义。也就是说,根据作品要表达的寓意,将材料和图像或符号作为一个全面的整体来进行思考。“材料承载观念,观念选择材料”[ii],在图像符号构建的这个过程,玉石材料的意义和作用更多地与符号学发生联系,在作品中具有着叙事文本的意义而成为传递观念的媒介。

史金淞的作品《144.58牛顿/米》,将玉制的头部安装在机械底座,“在底座的动力原理下,它以每分钟16次的频率不断地撞击面前的那堵墙”。作品所能散发出来“宁为玉碎不为瓦全”般精神气度,是其他材质所不具备的。在这一作品中,玉石自身的物质属性上的优劣是相对次要的,它的意义更接近于符号和象征,使我们自然地将它与传统文化中所能传递的人文信息联系到了一起,并赋予超越本身物质性的意义。中国文人向来都有“比德于玉”的移情,玉石媒介的使用,传递的可能更倾向于道德的尺度,一种内在的抗争。玉石媒介在作品中带有某种强烈意味和倾向性。

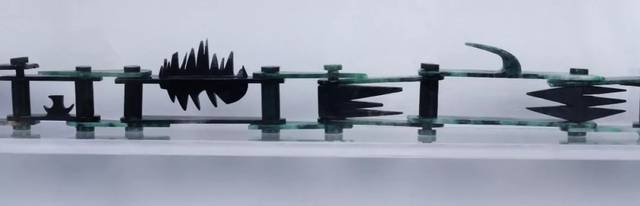

>>《144.58牛顿/米》/ 史金淞

建立在历史与文化传统之上的理性思考,玉媒介指向人类历史的文化记忆,从而使玉雕艺术的主题具有更大的阐释空间。基于传统内蕴,玉石媒介传递着对道德和人性的复杂矛盾。作为当代玉雕创作的媒介,玉石从吉祥寓意的载体、架上的观赏物或手中的把玩物解脱出来,通过材料的置换和符号的挪用等手段,在具体的作品中演绎出新的意义。

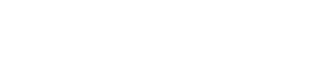

钱亮的《玉石·遇时》作品中对篮球原有的橡胶材质置换成了玉石。玉石这种材质在我们的脑海中会和“中国传统文化”这个形象形成对接,而篮球则是西方所流行的一种文化。观众在进入展场后,在经意不经意中对碎了一地的玉石篮球的发现,而引发我们对当下意识形态的反思。对于观众来说,在很多的情况下未必需要或未必能够知晓更具体的有关玉的历史和人文方面的信息,但它在大众的意识中普遍与“中国人文传统”这一个相对模糊的意象联系在一起。在这一作品中,玉石媒介不再是我们印象中的“贵玉”、“礼玉”和“德玉”,在有意无意之间玉石转变成相当一个具有象征性的符号角色,影射着价值定位未被充分认识或不被正确认识的文化传统,暗示着在外来流行文化泛滥的意识形态下,中国的人文传统所呈现出来明显的脆弱性。

>>《玉石·遇时》/ 钱亮

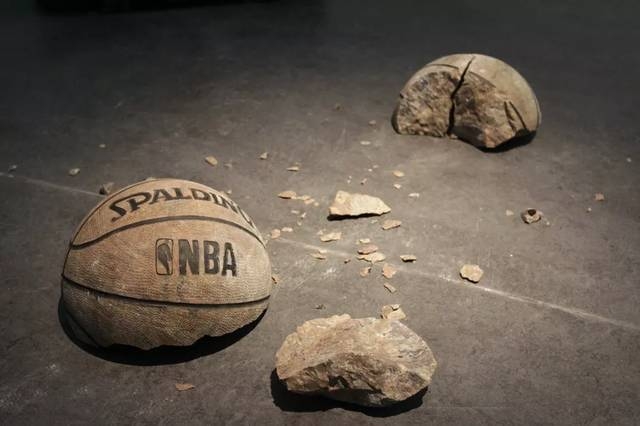

在这件作品中有一个很值得注意的问题,那就是过程性因素以及作品与人之间存在的互动关系。在当代的语境下,“单纯的诉诸于视觉的符号或形象不能满足人们同时性多方面的官能体验,单纯视觉形象的设计无法适应当下人们多维的体验空间和交叉的体验感受” [iii],部分艺术家尝试着以新的展示方式、使用方式或感知方式给我们带来更多不同的体验和思考。“玉”的概念和价值,具有着广阔外延的可能性。

卓凡的《我要拈花》、邱启敬的《大迁徙》、娄金和于丰也的《大米基金》、李腾的《寻-石》等为数不多的当代玉雕作品从制作到展示,都会牵扯到行为的因素。行为的因素和装置的因素在这些作品中具有某种所指和能指。个人认为,这些人为活动及其发生的环境因素与玉石在作品中的物质存在占到了同等的重要的位置,而这些因素却往往容易被忽视。

>>《我要拈花》/ 卓凡

>>《大迁徙》/ 邱启敬

>>《大米基金》/ 娄金、于丰也

>>《寻·石》/ 李腾

当器物被放置到一个特定情景中,人以某种活动方式与它发生关联的过程,其中的仪式感和体验感是单纯依靠形体或表面质感所难以达到的。从人们早期为了某种礼仪或者宗教目的而使用的这些玉器到后来成为把玩,从设计到最终的使用,都是与人的行为活动、和存在的情景紧密地联想在一起。从它的诞生的那一刻,就注定了它不是一个孤立的存在物。只是在随着人们意识观念、劳动力等因素的变化,慢慢地从天上走向了人间。在世俗化的过程中,和人之间的关系相较而言也变得较为单一,而更多的部分则慢慢地沉淀为文化记忆。这些文化记忆在当代的艺术创作中如若不加以挖掘和利用,也许遗忘了也就遗忘了,可能剩下的只是一个被考古或被当代人抄袭的对象。反之,无疑给了我们拓展的无限可能性,这不正是我们在艺术创作过程中探索玉的语言边界所期望的结果吗?只是作为媒介,早期所事的是天地鬼神和祖先,而在这些当代的玉雕作品中,所事的更多的是人罢了。个人认为,“玉”不仅仅只是静态的物质外壳,更是一个与人文环境、与人的行为观念相复合的动态关系。它以其特殊的身份和意义与参与者的行为过程及发生情景,共同构成了它的整体概念。

当代玉雕创作并非否定视觉上美的形式给感官带来的愉悦感。但对于其中的部分艺术家来说,赏心悦目已然不是或不全是创作的最终目的,并不停留于表层的满足,而更多地侧重于对理性和人性深层的满足和追求。凭借玉石媒介可传递的人文信息,以各种表达手段和策略来直面我们的社会理想、生存处境和社会现实,揭示种种现实际遇引起的时代问题,对人性窥测和质疑,以此传递人文关怀和精神诉求。从这一角度讲,“玉”本身就是“观念”的,它更倾向于是作者对人和社会等问题的 “观念表达方式”,以观念价值体现着玉之为“玉”的时代意义。

注释:

[i] 宋伟光著《对中国当代工艺美术文化发展的几点思考》

[ii] 孙振华著《中国当代雕塑》

[iii] 姜坤鹏著《游艺悟道》